Les Rencontres des sciences de la durabilité sont des rencontres annuelles qui visent à rassembler la communauté française des sciences de la durabilité et de l’habitabilité. Elles constituent un espace de réflexion, de partage d’expérience et de débat pour les chercheurs et chercheuses travaillant sur les défis et transformations écologiques et sociaux, quelle que soit leur discipline.

Du 10 au 12 juin 2025, les acteurs et actrices des transformations socio- écologiques, du monde académique ou du terrain, se rassembleront à Nantes pour trois jours de réflexion et d’échange autour des tensions socio- et géopolitiques croissantes et sur comment y faire face.

Les inscriptions sont désormais ouvertes ! Inscrivez-vous en suivant le lien ci-dessous :

Illustration créée par Laurie Cezeur

Les tensions géopolitiques croissantes qui menacent le multilatéralisme, couplées aux victoires électorales de personnalités et courants politiques qualifiés de populistes, ou encore l’avènement annoncé d’une “ère de la post-vérité” stimulé par certaines dynamiques médiatiques questionnent et inquiètent la communauté scientifique. Les chercheurs et chercheuses travaillant sur les défis socio-écologiques sont particulièrement concernés dans la mesure où ces tendances s’accompagnent d’une relégation au second plan des questions écologiques dans l’agenda politique et le débat public, voire d’une hostilité envers les lanceurs d’alerte sur ces questions. Il semble de plus en plus difficile de sensibiliser et de convaincre de l’urgence à agir pour répondre aux crises climatiques et écologiques.

C’est à ces tensions socio- et géopolitiques que seront consacrées les Rencontres 2025. Elles prennent des formes diverses, d’un pays ou continent à l’autre, et selon les sujets qu’elles traversent et les acteurs qu’elles embarquent. Leurs causes sont multiples – elles tiennent notamment aux inégalités, aux jeux d’acteurs, à la démocratie et aux identités – et les liens à la crise écologique ne sont pas, la plupart du temps, évidents. En comprenant mieux ce qui est à l’œuvre dans ces dynamiques, notamment en décryptant leurs liens profonds aux questions écologiques mais aussi à la place des experts et des savoirs critiques dans nos sociétés, nous sommes mieux à même d’y faire face.

Les tensions socio- et géopolitiques ne constituent cependant pas seulement un contexte auquel il faudrait nous adapter. Faire de la recherche sur les enjeux d’habitabilité nous place souvent au cœur des controverses et conflits entre acteurs dont les représentations du monde et de ses problèmes, les valeurs et les intérêts divergent. Les débats autour de la ressource en eau, des OGM, des pesticides, du nucléaire, de la taxe carbone ou des zones à trafic limité en fournissent de bons exemples. Les Rencontres permettront d’interroger nos pratiques, sujets et questions de recherche, nos enseignements et nos modes de participation à un débat public dont les modalités ont fortement évolué ces dernières années. Devons-nous et comment réagir, renouveler nos pratiques individuelles et collectives pour mieux répondre aux tensions socio- et géopolitiques qui traversent nos sociétés ?

Les tensions socio- et géopolitiques dont il sera question lors de nos Rencontres ne concernent pas seulement la communauté scientifique travaillant sur les questions socio-écologiques. Elles affectent aussi les chercheur.euse.s travaillant sur d’autres thématiques (par exemple le genre ou les études postcoloniales), les journalistes, les élu.e.s et de nombreux mouvements citoyens et associatifs. Les sessions plénières et les sessions parallèles (voir appel à sessions ci-dessous) tout au long des trois jours des Rencontres permettront donc à une grande diversité de participant.e.s de partager leurs réflexions et leurs expériences pour mieux comprendre et mieux combattre ces tendances délétères pour les humains et les non-humains.

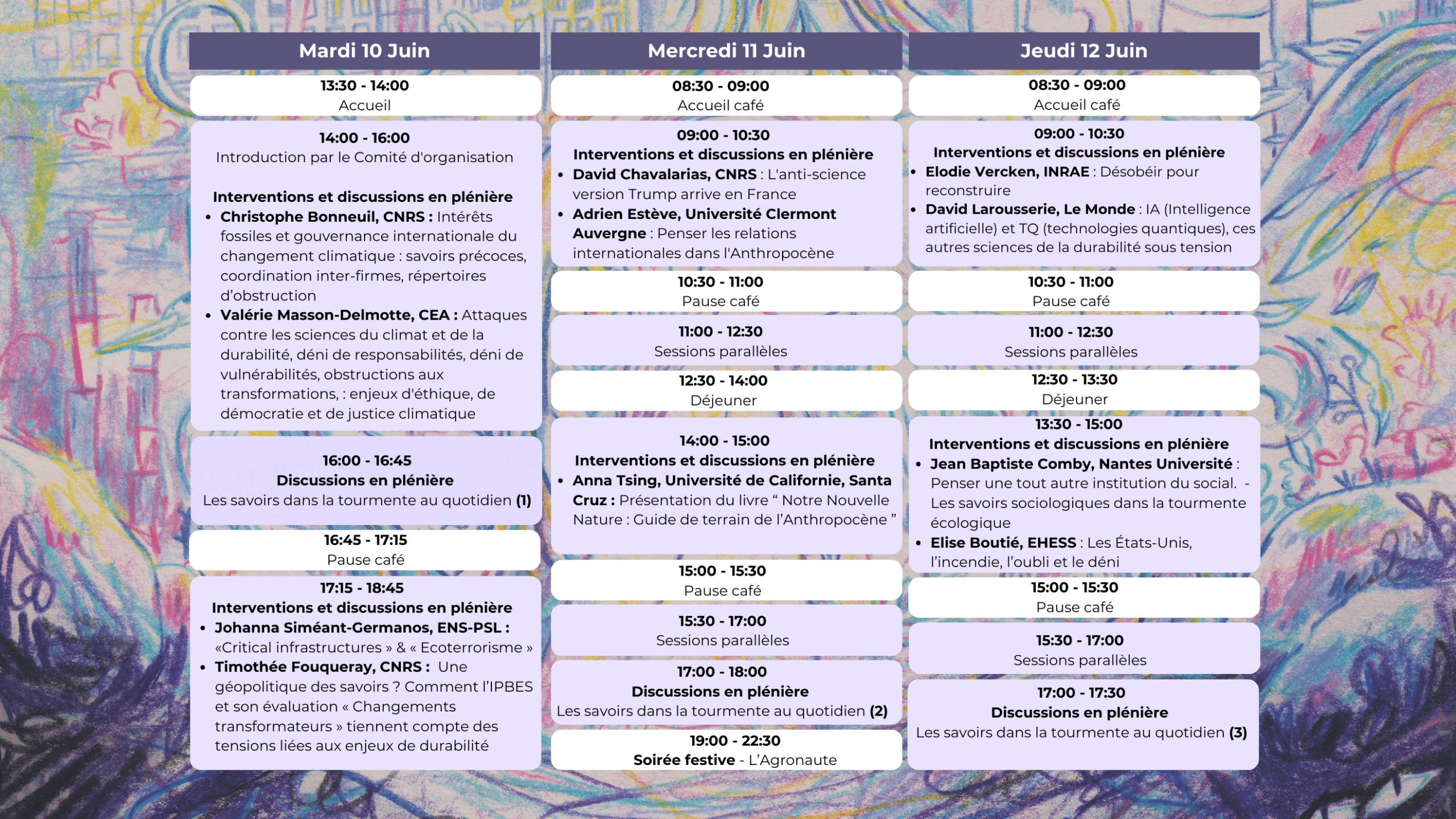

Mercredi 11 Juin matin

Jeudi 12 Juin matin

Mercredi 11 Juin après-midi

Jeudi 12 Juin après-midi

Valérie Masson-Delmotte

Timothée Fouqueray

Chercheur postdoctoral au CNRS à Rennes, Timothée Fouqueray mène des recherches croisant écologie, géographie et droit. Il s’intéresse particulièrement à la transformation écologique de la foresterie et de l’agriculture, à travers des approches de modélisations et de cartographies participatives. Il étudie l’intérêt des échanges de parcelles pour accroître la durabilité de l’élevage. Timothée a par ailleurs contribué comme fellow author à l’évaluation « Changements transformateurs », adoptée en décembre 2024. Ce rapport de l’IPBES revient sur les racines de la crise écologique, et tisse des liens entre problématiques environnementales et sociales, à l’instar des héritages coloniaux, des tensions du solutionnisme technologique ou des espoirs développés à différentes échelles d’action (politique, associative, entrepreneuriale, etc.).

Elise Boutié

Issue du cinéma documentaire, Elise Boutié a terminé sa thèse en anthropologie sociale à l’EHESS en 2024. Ses recherches, menées essentiellement en Californie, portent sur la façon dont les transformations de l’environnement forcent les collectifs humains à se réadapter à un paysage qu’ils croyaient contrôler. Sa thèse s’intéresse aux feux de forêt et à la catastrophe qu’ils peuvent engendrer. En partant d’une enquête de terrain menée en Californie du nord, dans la ville de Paradise, il s’agit pour elle de s’intéresser à la façon dont les habitants de cette ville de 30 000 âmes située dans une forêt de conifère et détruite par un méga-feu le 8 novembre 2018, sont affectés et réagissent à la perte de leur habitat familier.

Anna Tsing

Anna Lowenhaupt Tsing est anthropologue, Professeure à l’Université de Californie à Santa Cruz et à l’Université d’Aarhus au Danemark. Son travail ethnographique s’enracine dans une conscience aiguë des bouleversements écologiques. Persuadée que le schéma narratif du Progrès est désormais en bout de course et que celui de l’Apocalypse ne constitue que son double inversé et stérile, elle explore d’autres structures narratives pour raconter le présent et y déceler quelques lueurs d’espoir.

Son dernier ouvrage, Notre Nouvelle Nature: Guide de terrain de l’Anthropocène, co-écrit avec Jennifer Deger et Alder Keleman Saxena, détourne l’attention des pratiques extractives du savoir liées à la globalisation pour nous encourager à nous engager localement pour la justice sociale et les communautés multi-spécifiques. C’est en prêtant attention aux êtres, aux lieux, aux écologies et aux histoires de l’Anthropocène que nous pouvons raviver la curiosité, l’émerveillement et le souci de notre planète abîmée.

Elodie Vercken

Elodie Vercken est directrice de recherches en écologie à l’INRAE et directrice de l’Observatoire de la Transition Ecologique de la Côte d’Azur (OTECCA). Ses recherches portent sur la dynamique post-introduction d’insectes invasifs ou auxiliaires de lutte biologique, et plus récemment sur la dynamique de colonisation par les communautés d’insectes d’espaces urbains renaturés. Elle a été membre du Conseil National pour la Protection de la Nature de 2017 à 2020, et intervient comme formatrice pour les cadres supérieurs de l’Etat sur les questions de biodiversité. Membre du collectif Scientifiques en Rébellion depuis 2022, elle s’engage pour alerter sur l’urgence climatique et écologique et défendre l’appropriation des enjeux scientifiques par les

citoyen·nes.

Johanna Siméant-Germanos

Johanna Siméant-Germanos est politiste, professeure à l’ENS-PSL dont elle dirige le département de sciences sociales. Ses travaux portent sur les mobilisations, nationales et transnationales, sur des sujets tels que la cause des migrants, les questions humanitaires, la critique des inégalités mondiales – elle a travaillé plusieurs années sur le Mali en particulier. Membre du collectif « Classes vertes », elle a participé à l’organisation des journées d’études « Écologie et classes sociales » en 2023, dont sont, ou seront, tirés plusieurs numéros spéciaux de revue (Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Genèses, Politix)

Jean-Baptiste Comby

Jean-Baptiste Comby est sociologue à Nantes Université et chercheur au CENS. Depuis une vingtaine d’année, il étudie les processus de dé-politisation des enjeux écologiques en France et leurs incidences sur les concurrences et alliances sociales. Ses travaux ont donné lieu à plusieurs publications scientifiques et à des ouvrages dont le dernier s’intitule: Ecolos, mais pas trop…Les classes sociales face à l’enjeu environnemental (Paris, Raisons d’Agir, 2024). Le livre constate d’abord que les politiques de l’écologie ne modifient pas les manières établies de s’intégrer socialement, et moins encore les rapports de classe qui sous-tendent ces modes d’intégration. Il montre ensuite comment ces derniers continuent de nous éloigner d’une société écologique.

David Larousserie

Polytechnicien et docteur en physique, David Larousserie est journaliste scientifique au Monde depuis 2011. Il y couvre les découvertes en physique, informatique, et mathématiques, mais aussi les politiques de recherche et les coulisses de la recherche scientifique.

David Chavalarias

David Chavalarias est Directeur de Recherche CNRS au CAMS (EHESS) et Directeur de l’Institut des Systèmes complexes de Paris Île-de-France. Il mène des recherches interdisciplinaires à la frontière entre les sciences sociales, les sciences cognitives et la modélisation des systèmes complexes dont l’objectif est de mieux appréhender l’impact des médias numériques sur nos sociétés. Concepteur de plusieurs macroscopes, outils numériques qui sont au social ce que le microsope est au vivant, il les a mobilisés dans son dernier ouvrage « »Toxic Data – comment les réseaux manipulent nos opinions » » (Flammarion 2022) pour identifier les risques que font peser les réseaux sociaux sur nos démocraties, en autres en favorisant les ingérences étrangères dans la vie politique.

Christophe Bonneuil

Christophe Bonneuil est directeur de recherche au Cnrs. Il a notamment publié Gènes, pouvoirs et profits (2009, avec F. Thomas), Une autre Histoire des ‘Trente Glorieuses’ (2013, avec C. Pessis et S. Topçu), L’évènement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous (Points Histoire, 2016, avec J-B. Fressoz) et Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle (2021, avec M. Lyautey et L. Humbert).

Aux éditions du Seuil, il anime la collection « Ecocène », espace interdisciplinaire sur les enjeux écologiques globaux. A l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, il enseigne l’histoire, les humanités environnementales et les études des sciences.

Adrien Estève

Adrien Estève est maître de conférences en science politique à l’Université Clermont Auvergne, rattaché au Centre Michel de L’Hospital. Spécialisé en relations internationales, il s’intéresse aux liens entre environnement et conflits et à l’évolution des pratiques de sécurité dans l’Anthropocène. Il est notamment l’auteur de Géopolitique de l’environnement (2024) et Guerre et écologie. L’environnement et le climat dans les politiques de défense (France et Etats-Unis) (2022).